- 相關推薦

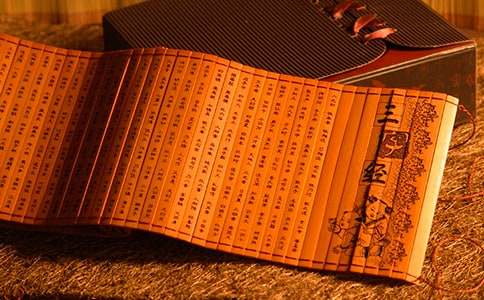

韓國藏本《三字經》研究

【導讀】《三字經》是中國傳統的兒童啟蒙讀物,知名度極高。古代兒童都是通過背誦《三字經》來識字知理的。《三字經》用簡潔通俗的白話講出了亙古不變的哲理,膾炙人口、廣為流傳;不受文字限制,用通俗的文字將經史子集等各部類的知識揉合在一起,全文用典極多,全篇充滿樂觀精神;在《三字經》出現之前,蒙學讀物都是四個字一句,《三字經》則以三言形式出現,讀起來輕松愉快,更符合兒歌特點,明朝趙南星稱其“句短而易讀,殊便于開蒙”,故此為蒙學第一書。《三字經》在古代被稱為“小綱鑒”,可以將零散的知識貫穿起來,使讀書積累的百科知識,得以納入一個清晰知識體系。

《三字經》與《百家姓》、《千字文》并稱為中國三大國學啟蒙讀物。

韓國藏本《三字經》研究

現存《三字經》是一部在流傳過程中不斷被加工的童蒙讀物,不同時代有著不同內容版本的《三字經》。統系只寫到元初的最古版本《三字經》,到底出現在什么時代?作者是誰?這是學術界長期以來一直沒有解決的難題。今國內所見內容最古老的版本是清初王相的《三字經訓詁》,其時離元明已經有近四百年,所以這不會是最早的版本,此前肯定有更早的明代版本。只是,國內圖書館一直沒有發現。為了解決這個難題,我們開始將目光轉移到東鄰韓國與日本的圖書館。最近,筆者通過朋友的幫助,從韓國的圖書館找到了多部明版古本《三字經》,這使我們對明朝《三字經》版本演變過程有了相對清晰的了解。[1]

一般的說法,古本《三字經》形成于元初。主要理由是,歷史部分譜系有“炎宋興,受周禪;十八傳,南北混。十七史,全在茲”一句話。既是南宋人,又看到宋亡元興,那就是宋遺民。由此可知,《三字經》為宋末元初遺民所作。不過遺憾的是,到目前為止,沒有發現元代與明代前期人編纂與傳播《三字經》的文獻記錄。現在可見最早的《三字經》傳播資料是明代中葉。最早出現《三字經》記錄的時代是明正德三年(1508)。山西榆次學者閻樸(1504-1567)“五歲,學諭公(指其父閻大綸)面授《三字經》,俄即成誦”[1]。墓志沒有生年資料,據《嘉靖十一年進士登科錄》,閻樸中嘉靖十一年進士時,“年二十九” [2],則弘治十七年(1504)生。如此,閻樸五歲讀《三字經》的精確時間點是正德三年。這是目前所見最早出現讀《三字經》的記錄。正德以后,明朝人讀《三字經》的資料,時有發現。甚至,連皇太子也讀《三字經》。

明代的古本《三字經》刊刻本,初為坊刻本。晚明人蕭良有作《蒙養故事》,自序稱:“里中熊氏藏有大板《三字經》,……較坊刻多敘元明統系八句,乃知岀于明人,究未知誰作也。”[3]“較坊刻,多敘元明統系八句”,由此可以得出三點結論,一則最早的《三字經》是一個坊刻本,二則大字本是一個官府刊本,三則最早的《三字經》統系只寫到宋。據晚明的太監劉若愚(1584-?)于崇禎十四年(1641)完成的《酌中志》記錄的《內府刊刻書目》,其中有“《三字經》一本,二十二葉”[4]。這個內府刊刻,可能即“大板《三字經》”。

明中葉出現的古本《三字經》真面目如何?這是筆者比較感興趣的。這個統系下限只寫到宋的《三字經》坊刻本,應是今人所見最古的《三字經》版本。其特點有二,一無作者名,二僅正文。對正文的理解,完全靠閱讀者與講解者的知識結構。古本《三字經》的明中葉刻本,由于中國藏書家的輕視而沒有收藏,今天當然找不到,但尚可以從晚明以來的重刻本中找到。筆者從韓國國立中央圖書館找到了一部韓國京城弘文閣梓行的《三字經》寫本,具體刊刻年代不詳。弘文閣是著名的朝鮮皇家文化機構,至今仍存。此本《三字經》,只有正文,沒有注釋。正文作“炎宋興,受周禪。十八傳,南北混”。經比對,這個版本內容,與今所見《龍頭三字經》、《狀元三字經》完全相同。有理由相信,這就是最古版本面貌。以后出現的陳翰《三字經注解》、《增注三字經》、王相《三字經訓詁》,當從此版本系統演變而來。18世紀以來,日本有近50個署名“王應麟撰”的《三字經》,多數當屬這個古本系統。

《三字經》正文過于簡潔,閱讀對象又是幼童,如此必然要求有注釋本。萬歷后出現帶注釋的《三字經》版本。玄覽堂刊刻的《新刊三字經》是目前最早的一個注釋本。韓國精神文化研究院有一部《增注三字經》寫本,后署“癸未”年,似即崇禎十六年(1643),澤堂識。經翻閱,實即《新刊三字經》。《新刊三字經》正文用大字,注釋用雙行小字,一句一釋,注釋屬訓詁性串講,簡明扼要,適合初學者閱讀。經比對,此書的注釋,不同于今所見各種注釋,具有獨到的價值。值得注意的是,《新刊三字經》既沒有作者名,也沒有注釋者名字。

韓國所藏的陳翰《三字經注解》,是現存最早一個署注釋者名字的版本。《三字經注解》,署名“福建扆城陳翰迅成”,扆城,當為福建福安縣的別稱。“陳翰迅成”,當即陳翰,字迅成,此書后所附《一止人梓行書目》,有“《三字經注解》,陳迅成”可證。注釋中有“大明太祖高皇帝”、“大明為正”,可以肯定陳翰是明人。陳翰注釋本初刊于明末,日本永祿五年(1692)出版的《廣益書籍目錄》列有此書可證。傳入日本后,明歷四年(1659),享保十三年(1728),兩次據此刊成《新鍥三字經注解》。筆者所見韓國中央圖書館本即1728年本,歷史系譜部分作“炎宋興,受周禪;十八傳,南北混。十七史,全在茲”。惟“考實錄”作“考其錄”,但注釋作“直筆無偽曰實,詳述始末曰錄”,可見是刊刻之誤。如此,正文內容完全與王相《三字經訓詁》同。所不同的是,《三字經注解》是簡注,而《三字經訓詁》是詳注。《三字經注解》注釋風格近于《新刊三字經》,每句有簡明扼要的雙行小字注釋,自然段落處有中心大意的串講。如“光于前”,釋曰:“前,父祖也。生有誥封,死有敕贈,曰光。”“垂于后”,釋曰:“后,子孫也。世官世祿,曰垂。”“此八句言讀書功用之大。”不過,注釋內容又完全不同于《新刊三字經》,排版格式也不同,每句單獨起行。

韓國所藏的《新刊三字經》是一個出于古本《三字經》而文字略為不同的古本。韓國忠南大學圖書館所藏《新刊三字經》全文348行,1044字。正文末有“萬歷歲次丁未年冬,玄覽堂梓《新刊三字經》終”一行字,考萬歷丁未年為萬歷三十五年(1607)。這個時間點,離首次出現讀《三字經》記錄的正德三年(1508),正好一百年。由于有“新刊”字樣,且有注釋,可以肯定是一個翻刻本,不是最早的《三字經》版本。玄覽堂為明代小書坊,雖一時無法考證出精確地域,但憑感覺應在東南沿海。如此可以肯定,《新刊三字經》是一個坊刻本。只是,我們所見《新刊三字經》,不是萬歷三十五年原刻本,而是崇禎十六年(1643)重刻本的寫本。此書最后有一跋:“右《三字經》及注解,不知何人創述。宋朝人教少兒,始以十九文。此經次之,字句簡便。比我國童蒙先習,則教學頗易。略加刪改,入梓行布焉。癸未秋,澤堂識校書跋重刻。”據此,今所見寫本,是據《新刊三字經》的崇禎十六年刻本而寫成,具體的時間不詳,應在明末清初。“澤堂”應是朝鮮人。“略加刪改”,說明個別文句經過作者的修訂。有簡單注釋,連排。

這個版本最值得留意的是,首先,歷史部分寫到宋末,“炎周興,受周禪;十八傳,胡元混。十七史,全立茲”。國內所見《三字經》均作“南北混”,惟此本作“胡元混”。“胡元”是明朝人使用頻率相當高的術語。由此可以肯定,明人將“南北混”改成了“胡元混”。

其次,與今所見最早古本相比,不僅文字有出入,甚至有段落出入現象。

仔細分析一下,古本《三字經》與《新刊三字經》存在以下七方面差異:

1、一字之差。“習禮儀”作“習禮義”,“首孝弟”作“首孝悌”,“夫婦順”作“夫婦別”,“我周公”作“我姬公”,“稱盛世”作“稱圣世”,“爭漢鼎”作“爭鼎峙”,“全在茲”作“全立茲”,“若梁顥”作“若梁灝”,“尚勤學”作“尚且學”,“身雖勞”作“身雖賤”,“對大廷”作“對大庭”,“下澤民”作“下澤氓”, 一字之別,似應以后面的《新刊三字經》為是。

2、短句順序不同。“絲與竹”作“與絲竹”,“至玄曾”作“至曾玄”,“群弟子”作“群子弟”,“知終始”作“知是終”,這些應是前后順序的不同。“是”應作“始”。

3、短句不同。“子思筆”作“乃孔伋”,“南北混”作“胡元混”,“猶苦卓”作“愈自力”,“勉而致”作“須知愧”,“人不學”作“人無用”,“宜勉力”作“宜自勗”,也以《新刊三字經》為是。

4、典故的不同。“如掛角”作“如鑿壁”,“瑩八歲”作“昉四歲”。瑩指祖瑩,昉指任昉,兩人皆為南朝才子。如鑿壁,說的是西漢匡衡鑿壁借光讀書故事。似應以《新刊三字經》為是。

5、筆誤。“師項橐”作“師傾橐”,“有訓誥”作“有訓詁”,“謝道韞”作“謝道溫”,“當效之”作“當効之”,“作正字”作“作正子”,這些應屬《新刊三字經》筆誤。據《史記》卷七十一《甘羅傳》“夫項槖生七歲,為孔子師”。查《四庫全書》,只有謝道韞,沒有謝道溫。

6、段落前后順序的倒置。下面一段,古本《三字經》作:

蘇老泉,二十七。始發憤,讀書籍。彼既老,猶悔遲。爾小生,宜早思。

若梁灝,八十二。對大廷,魁多士。彼既成,眾稱異。爾小生,宜立志。

瑩八歲,能詠詩。泌七歲,能賦棋。彼穎悟,人稱奇。爾幼學,當效之。

蔡文姬,能辨琴。謝道韞,能詠吟。彼女子,且聰敏。爾男子,當自警。

唐劉晏,方七歲。舉神童,作正字。彼雖幼,身己仕。爾幼學,勉而致。

有為者,亦若是。

而《新刊三字經》則作:

昉四歲,能詠詩。泌七歲,能賦棋。彼穎悟,人稱奇。爾幼學,當效之。

蔡文姬,能辨琴。謝道溫,能詠吟。彼女子,且聰敏。爾男子,當自警。

舉神童,作正字。彼雖幼,身己仕。爾幼學,須知愧。

蘇老泉,二十七。始發憤,讀書籍。彼既老,猶悔遲。爾小生,宜早思。

若梁灝,八十二。對大庭,魁多士。彼既成,眾稱異。爾小生,宜立志。

由此可知,兩段話前后順序倒置,且少“有為者,亦若是”六字。那么,哪個版本合理呢?從四歲、七歲、二十七、八十二年齡順序來看,無疑是《新刊三字經》更符合邏輯順序。在“泌七歲”前插入“瑩八歲”,是不合邏輯的。這是《新刊三字經》與國內各版本最大差異所在。今國內所見各種版本《三字經》,均沿襲王相《三字經訓詁》格式。

7、缺句。古本《三字經》多“唐劉晏,方七歲”,“有為者,亦若是”四句,《新刊三字經》缺此四句。從上面八句成一段落對稱規則來看,《新刊三字經》“舉神童,作正子”前補上“唐劉晏,方七歲”二句是合適的。查趙南星《三字經注》,已經缺“唐劉晏,方七歲”,說明明版《三字經》普遍缺此二句。“唐劉晏,方七歲”應是清人補上的。這說明,《三字經》的編纂是一個不斷增補與替換的過程。

陳翰《三字經注解》與《新刊三字經》,哪個版本更古老?從刊刻時代來說,《新刊三字經》刊于萬歷三十五年,似早于《三字經注解》,但今天所見為崇禎十六年修訂本,內容上已有所變化。從內容來判斷,《三字經注解》應早于《新刊三字經》。主要理由是,這個版本的內容,與王相以來的古本《三字經》完全相同。這種相同不會是偶然的,必有其依據所在。《新刊三字經》可以稱為古本的變種。要之,兩者都是明版古本,分屬兩種古本風格。

《增注三字經》,韓國國立中央圖書館藏,這是一個寫本,略殘。前有朝鮮人艮齋跋:“《三字經》,不知誰人所撰。而其辭略而備,其文練而雅,要非東人所述。而訓蒙捷徑,莫此之要也。尹明直將以剞劂以惠幼學,為添‘宋五賢’以下四句,以完其篇,以待明直之成其志也。癸酉陽月,艮齋。”末尾有“太歲庚申正月丙寅朔丙寅日鄭敬夏謹伏問身數丕□”。“癸酉”“庚申”不知具體年代。與古本《三字經》相比,《增注三字經》正文內容略有增補,“經既明,方讀子”前有“宋五賢,傳圣賢。明群經,紹周孔”四句,明確說明“自宋五賢至此四句,乃艮齋所補也”。值得重視的是,其注釋不同其他版本,有其獨到之處。這應是海外學人增補且加注釋的本子。

至目前為止,明人所見《三字經》,均沒有作者。趙南星《教家二書序》明確說“世所傳《三字經》、《女兒經》,皆不知誰氏所作”[5]。《新刊三字經》澤堂識語也作:“右《三字經》及注解,不知何人創述。”艮齋《增注三字經》跋也說:“《三字經》,不知誰人所撰。”前面及下面所述幾條《三字經》傳播資料,也沒有作者。《三字經》何以會出現佚名現象?這里要注意的是,《三字經》在今天是受人注目的文化遺產,而在古代中國,則是一部不登大雅之堂的坊刻教科書。當時中國尚處于高雅文化時代,上層士大夫習慣編纂經史類著述,他們控制著古代中國的文化霸權,精英們的作品就是中國古典文化的代表。至于各類教科書的編纂,一直不登大雅之堂。書坊所刊之童蒙讀物,絕大部分是聘請鄉村塾師編纂的,所以常常佚名,這應是《三字經》沒有署名的直接原因。

一般的說法,《三字經》始成于元。如此,元及明代,是《三字經》編纂與傳播研究的關鍵時期。可惜,有關的文獻記載過少,留下的問題過多。目前的研究可以肯定幾點:《三字經》的編纂時間,應在元及明代前期。初由元初人編纂,后經明人加工成型。《三字經》正式出版于明中葉,至遲在16世紀初之前。時間下限寫到元初的古本《三字經》內容,有兩大版本系統,即《三字經注釋》與《新刊三字經》,兩者間既有文字上的出入,更有段落順序先后的不同。明人文獻記錄及今天所見各種明版《三字經》,均沒有作者。替《三字經》作注與插圖,始于萬歷時期。《三字經》的簡潔,為后人注釋的發揮,留下了較大的空間。晚明時代,出現了多種風格的注釋本。明代的注釋本多為簡注,清以后才有詳注。增補《三字經》,仿作《三字經》,也始于晚明。現存最早的增補本是趙南星的《三字經注》,最早的仿作本是《釋教三字經》。

(作者:寧波大學人文學院歷史系教授,《文獻》2009年第4期)

注釋:

[1] 本文為2008年度浙東文化工程項目《王應麟及其深寧學派研究》階段成果之一。

[1] (明)傅希摯《南京國子監祭酒閻樸墓志》,見雍正《山西通志》卷一九八,《四庫全書》。

[2] 收入《天一閣藏明代科舉錄選刊·登科錄》,寧波出版社2006年影印本。

[3] 見翟灝《通俗編》卷七《三字經》轉引,《叢書集成初編》本。《蒙養故事》單刻本沒有傳下來,只有清人楊臣諍改編的《龍文鞭影》。今所傳《龍文鞭影》,無蕭良有自序。

[4] (明)劉若愚《酌中志》卷十八。呂毖編校《明宮史》卷五與孫承澤《春明夢余錄》卷十二(見《四庫全書》),均作“《三字經》,計一本,二十六頁”,同為一本,但頁碼不同,一為22頁,一為26頁。

[5]也見趙南星《趙忠毅公詩文集》卷七《教家二書序》,崇禎十一年(1638)刊本,《四庫禁毀書叢刊》。

【韓國藏本《三字經》研究】相關文章:

人之初,性本惡三字經10-22

《三字經》主要版本內容研究10-22

能扛就扛能藏則藏早安美圖09-25

幼兒“樂學三字經”有效方法的策略研究05-10

幼兒《三字經》誦讀教育價值及教育方法研究09-09

贈書須特藏散文10-06

內經養生:冬季養藏12-23

《內經》藏氣法時論06-15

藏頭的愛情詩10-23

文成公主進藏課文10-14