- 相關推薦

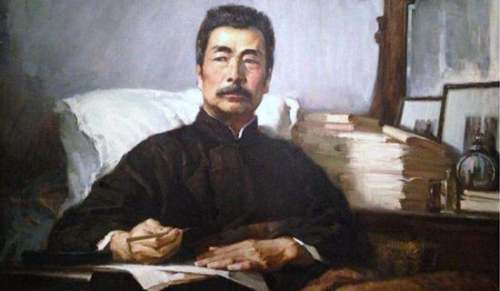

有關魯迅的民族的精魂作品解讀

“譯書尚未成功,驚聞殞星,中國何人領吶喊?先生已經作古,痛憶舊雨,文壇從此感彷徨!”魯迅逝世后,美國人埃德加·斯諾曾這樣高度評價魯迅。

確實,作為一個民族的精魂,其生命是永恒的。許多年來,魯迅以其崇高的人格,深邃的思想,激勵著一代又一代青年的心,導引著他們人生前行的正確方向。

現在,當我再次手捧《吶喊》、《彷徨》,又一次從百草園到三味書屋;從咸亨酒店走向土谷祠、軒亭口。我仿佛回到那個時代,再一次的體味到魯迅先生深邃的目光,振聾發聵的吶喊,偉大的人格魅力,不愧為民族之精魂。

魯迅他的一生,是不斷追求進步、追求真理的一生。他曾經用“風雨如磐”、“寒凝大地”、“萬家墨面”一類沉痛的詞句,描繪自己生活的時代。在他看來,喚起民眾精神的覺醒,改造和提高人們的精神境界,是民族解放和社會解放的當務之急。他最先把目光投向西方,接受過啟蒙主義思想,相信過進化論,也曾經受到叔本華、尼采的某些影響。經過一次次的挫折,特別是通過總結辛亥革命失敗的教訓,魯迅終于擺脫彷徨和苦悶,看到希望的曙光,深信“惟新興的無產者才有將來”,深信在中國共產黨的身上,“寄托著中國和人類的希望”。他把對于中國社會的深刻認識和淵博的學識、豐富的人生閱歷密切地結合起來,使他的作品的思想深度、歷史容量和戰斗性,是中國文化史上所少有的;他的作品、思想和人格,在喚起中國人民的覺醒,增強中華民族的凝聚力,提高民族的自信心方面發揮了十分巨大的作用。

毛澤東同志說:“魯迅是中國文化革命的主將,他不但是偉大的文學家,而且是偉大的思想家和偉大的革命家。魯迅的骨頭是最硬的,他沒有絲毫的奴顏和媚骨,這是殖民地半殖民地人民最可寶貴的性格。”。

魯迅以筆為旗,為一個新生的中國吶喊。雖然,他所詛咒的那個中國人民當奴隸或當奴隸而不得的時代,早已經成為過去,閏土、祥林嫂的后代們早已經成為國家的主人和新生活的建設者。但魯迅博大精深的精神品格,在今天仍然有極大的現實意義。他的不朽的文學作品,是永遠給予我們智慧和力量的思想寶庫。我們要進一步發揚魯迅的崇高人格。

魯迅從青年時代起,就立下了“我以我血薦軒轅”的宏偉志向,一輩子矢志不渝,嘔心瀝血。他對祖國和人民懷著真摯的愛。“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”這一廣為傳誦的名句,正是他崇高人格的生動寫照。

魯迅逝世以后,上海人民和全國各地人民為他舉行隆重葬禮和悼念活動,上海民眾代表在他的靈柩上覆蓋了寫有“民族魂”三個大字的旗幟。“民族魂”三字概括了魯迅一生業績,概括了他的思想、精神、品性、這正是中國人民對于自己偉大代表的最中肯貼切的評價,也是建設社會主義現代化國家需要的強大的精神動力。

我們要進一步發揚魯迅韌性的戰斗精神。魯迅骨頭最硬,斗爭最堅決。他主張韌的戰斗。“韌”就是百折不撓,就是鍥而不舍。魯迅一生的戰斗顯示了倔強和韌性的精神,不管對手不技手段地用撤職、通輯、暗殺、查禁、造謠、謾罵等攻擊他,但他的回答和行動就是:戰斗,沒有絲毫的奴顏和媚骨。他那巖石般的堅定性和堅韌的戰斗精神,看到了什么才是真正的大智大勇,什么是真正應具有的高風亮節,什么人是中華民族的筋骨和脊梁。在集中力量進行社會主義現代化建設的今天,這同樣是最可寶貴的性格,以發揚“民魂”,振奮民族魂。我們要進一步發揚魯迅勇于創新的精神。

魯迅不僅具有堅定的立場,而且具有博大的胸懷和開闊的視野。他贊賞“漢唐氣魄”,提倡“拿來主義”。作為偉大的文學家,他博采古今中外之所長,加以融會貫通,為我所用,根據表現新的生活的需要,創造出許多富有新意、富有獨特個性的藝術形象。這種精神不但適用于文藝創作,推而廣之,也適用于其他領域。

魯迅說過:地上本沒有路,路是從沒有路的地方踐踏出來的,從只有荊棘的地方開辟出來的。當今,我們堅持科學發展觀,建設和諧社會,也必須在獨立自主的基礎上積極吸收國外一切有益的經驗,不管有多少艱難險阻,我們都要堅定不移地走下去,建設我們美好的家園。當我再次捧起課本,追尋魯迅的足跡,傾聽魯迅的心聲,感悟魯迅的精神時,深深地覺得,我們有必要讓我們所有的中國人都認識、熟悉魯迅,只有這樣,我們無論什么時候都能有清醒的思想,飽滿的斗志。因為,“有了偉大的人物,而且知道愛戴崇仰的民族,是大有希望的民族。”

【魯迅的民族的精魂作品解讀】相關文章:

魯迅的作品吶喊10-22

魯迅作品賞析06-06

魯迅的作品《藥》10-21

魯迅的作品匯總10-05

魯迅的作品《無常》06-29

魯迅主要作品09-17

魯迅的主要作品05-14

魯迅的作品資料08-06

魯迅作品綜述09-07

魯迅散文解讀08-31