- 相關(guān)推薦

無(wú)韻之離騷——太史公筆法小議閱讀答案

無(wú)論是在學(xué)習(xí)還是在工作中,我們或多或少都會(huì)接觸到閱讀答案,閱讀答案具有開(kāi)放性,不是唯一的,我們要敢于辨證揚(yáng)棄,吸取精華,棄其糟粕,使其更完善。你知道什么樣的閱讀答案才是可以有效幫助到我們的嗎?以下是小編精心整理的無(wú)韻之離騷——太史公筆法小議閱讀答案,歡迎閱讀與收藏。

閱讀原文

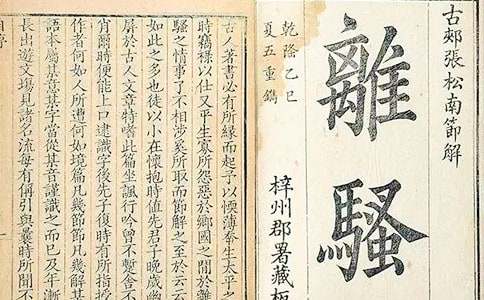

無(wú)韻之離騷——太史公筆法小議

資中筠

(1)從小聽(tīng)說(shuō)太史公久歷名山大川而為文有奇氣,頗心向往之。但是過(guò)去讀《史記》常覺(jué)得不過(guò)癮,找不到我想象中的“奇氣”。那時(shí)總以為只有莊子的汪洋恣肆一瀉千里,戰(zhàn)國(guó)縱橫家的辯才和詞鋒,蘇東坡的豪放瀟灑,再不然就是六朝文章的華麗鋪陳,才稱(chēng)得起文“氣”。后來(lái)稍諳世事,從同情司馬遷的遭遇出發(fā),逐步體會(huì)到他的筆調(diào)之深沉、雋永,不同凡響。然而,還是在“十年”橫行時(shí)期那種風(fēng)雨如晦的日子里,懷著壓抑無(wú)告,欲哭無(wú)淚的心情,通讀了《史記》,才真正感受到那強(qiáng)壓在字里行間的滿腔悲憤之情,對(duì)司馬遷自稱(chēng)修《史記》是為了“意有所郁結(jié)”,“以舒其憤”,更加理解。也就是在那個(gè)時(shí)候,我終于找到了太史公文章之“奇氣”所在。

(2)這“奇”,不僅以其簡(jiǎn)潔、凝練的文字囊括了縱橫萬(wàn)里,上下千年的時(shí)間和空間領(lǐng)域;也不僅在于生動(dòng)地刻畫(huà)了數(shù)以百計(jì)的文臣、武將、帝王、游俠、騷人、處士,個(gè)個(gè)栩栩如生,躍然紙上;尤其在于以克制、含蓄的筆法,表達(dá)了深沉的感情和強(qiáng)烈的愛(ài)憎。通篇沒(méi)有雕琢的形容詞,也極少激昂慷慨的議論,而在那貌似平淡的敘事之中,卻蘊(yùn)藏著極大的感染力。千載之下,仍然能使讀者不知不覺(jué)跟著作者去愛(ài)、去恨,是其所是,非其所非。

(3))《李將軍(李廣)列傳》是一個(gè)典型的例子。誰(shuí)都知道,司馬遷由于為李陵說(shuō)了幾句話而獲罪,遭受了宮刑。他對(duì)漢家天子的刻薄寡恩有切膚之痛,對(duì)李陵始終抱著惋惜和同情。但是他既不能作不平之鳴,也不能發(fā)怨謗之聲,只好把種種復(fù)雜的感情通過(guò)為李陵的祖父一代名將李廣立傳抒發(fā)出來(lái)。

(4)《李將軍列傳》全文不過(guò)三千字。從李廣的祖先寫(xiě)到他的孫子,也就是從秦始皇到漢武帝,歷經(jīng)一百余年。寫(xiě)了李廣身經(jīng)百戰(zhàn)、屢立奇功的英雄業(yè)績(jī);寫(xiě)了他一生坎坷、凄涼悲慘的下場(chǎng);寫(xiě)了他多少次化險(xiǎn)為夷、驚人的大智大勇;寫(xiě)了他廉潔、樸實(shí)、身先士卒的品德。還從文帝的贊嘆、士兵的愛(ài)戴、匈奴的畏懼和百姓的懷念,多側(cè)面地反映出他的可敬可愛(ài)。這里面有千軍萬(wàn)馬鏖戰(zhàn)方酣的古戰(zhàn)場(chǎng)情景,也有單槍匹馬、深入敵陣的驚險(xiǎn)場(chǎng)面。如果不是太史公特有的筆法,恐怕再加一倍筆墨,也不足以充分表達(dá)這一切。更主要的是,作者通過(guò)精心選擇的事例,刻畫(huà)出李廣的鮮明性格;而且處處使他的英雄事跡和他所受到的不公平待遇自然形成對(duì)比,在人物形象一步步完整和深化的同時(shí),李廣一生的悲劇也一步步推向高潮。

(5)當(dāng)讀者懷著緊張的心情,屏息讀到這里時(shí),誰(shuí)都會(huì)對(duì)這位將軍非凡的謀略和英雄氣概無(wú)限欽佩,期待著他得到應(yīng)有的榮譽(yù)。然而,結(jié)果如何呢?文章至此,筆一轉(zhuǎn),出現(xiàn)了這么幾個(gè)字:“于是至漢,漢下廣吏。吏當(dāng)廣所失亡多,為虜所生得,當(dāng)斬,贖為人。”

(6)這短短的、冷冷的二十幾個(gè)字,吐露了多少冤枉和不平!還需要再多說(shuō)些什么呢?

(7)寫(xiě)李廣最后結(jié)局的一段,是全文的高潮:那時(shí)李廣已經(jīng)老了。在他自己再三申請(qǐng)下,隨衛(wèi)青大將軍出戰(zhàn)匈奴。這次是有機(jī)會(huì)活捉單于的。他懇切陳辭,請(qǐng)求打前戰(zhàn),但是那位與皇帝親上加親的國(guó)舅衛(wèi)青要把立頭功的機(jī)會(huì)留給自己的親信公孫傲,硬是派李廣走那明明是迂回而難走的東道,限期與前線會(huì)合。結(jié)果迷了路,誤了限期。衛(wèi)青自己把單于放跑了,還要問(wèn)李廣失道之罪,再次叫他去與“吏”對(duì)質(zhì)。李廣最后說(shuō):“廣結(jié)發(fā)與匈奴大小七十余戰(zhàn),今幸從大將軍接單于兵,而大將軍又徙廣部行回遠(yuǎn),而又迷失道,豈非天哉!且廣年六十余矣,終不能復(fù)對(duì)刀筆之吏。”

(8)于是,“引刀自剄”了。

(9)這短短的一段話,概括了李廣一生的悲劇。對(duì)于一個(gè)畢生以征戰(zhàn)為業(yè)的武將來(lái)說(shuō),還有什么比生擒敵酋更大的滿足呢?但是眼看到手的機(jī)會(huì),偏偏被無(wú)理剝奪了。而這樣一位力能射虎、曾統(tǒng)帥千軍萬(wàn)馬、使敵人聞風(fēng)喪膽的“飛將軍”,到白發(fā)蒼蒼的晚年還要交到為虎作倀的刀筆吏手里去挨整,最后逼得只好自殺。讀到這里,誰(shuí)能不為之扼腕、太息,拍案憤起!在對(duì)李廣無(wú)限惋惜、無(wú)限同情之余,總不能不想一想,這悲劇是誰(shuí)造成的,是誰(shuí)之過(guò)?自然會(huì)想到,漢朝賞罰制度多么不合理,對(duì)待功臣多么不公平,刀筆吏又多么可恨。這樣,作者的目的達(dá)到了,雖然他自己一句評(píng)論也沒(méi)有。

(10)文章到此,沒(méi)有結(jié)束,而是以平常續(xù)家譜的方式輕輕帶過(guò)李陵。筆法依然是那平淡的客觀敘述。但是惜墨如金的太史公在三千字的李廣傳里給了李陵三百多字的篇幅,這本身已見(jiàn)其偏愛(ài),而對(duì)其為人和遭遇的每一個(gè)細(xì)節(jié)的描述,處處都使人聯(lián)想到他的祖父,不禁嘆息:“何其相似乃爾!”通過(guò)這,作者頑強(qiáng)地堅(jiān)持了他的觀點(diǎn):李陵也是杰出的將才,不是貪生怕死的懦夫;他降匈奴是不得已的。并且以單于對(duì)他的器重,進(jìn)一步反襯出漢朝統(tǒng)治者的不知愛(ài)惜人才和殘酷無(wú)情。

(11)全文最后的結(jié)尾是:“自是之后,李氏名敗,而隴西之士居門(mén)下者皆以為恥焉。”這就不僅是李廣一個(gè)人的悲慘命運(yùn),而是進(jìn)一步作為武將世家李氏門(mén)第的敗落。再回過(guò)頭來(lái)看文章的開(kāi)頭,李廣的祖先就是當(dāng)年逐得燕太子丹的秦時(shí)名將李信。首尾呼應(yīng),兩相對(duì)照,在重門(mén)閥的封建時(shí)代,使整個(gè)悲劇的意義更加深刻,更加典型。

(12)人們有理由以為,作者如此克制自己的感情,寫(xiě)完本文之后,在篇后的“太史公曰”里面,總該發(fā)一點(diǎn)感慨和議論吧!——還是沒(méi)有。“太史公曰”只正面稱(chēng)道李廣的為人,無(wú)一字涉及他的遭遇,最后用“桃李不言,下自成蹊”作結(jié)。而“桃李不言,下自成蹊”,何嘗不正是太史公文章本身的寫(xiě)照!

(13)堪與《李將軍列傳》相表里的另一篇,是《孝武(即漢武帝劉徹)本紀(jì)》(此文一說(shuō)非司馬遷所作,但我認(rèn)為還是反映他的觀點(diǎn)的)。這是一篇很奇特的帝王傳記。漢武帝在位五十三年,也算是盛世之君,特別是以開(kāi)拓邊疆著稱(chēng)。但是他的傳記中絲毫沒(méi)有反映。……如果說(shuō),在《李將軍列傳》中,司馬遷是通過(guò)正面的敘述,以弦外之音暗示了他對(duì)李氏祖孫的同情和不平,那么,在《孝武本紀(jì)》中,他是以獨(dú)特的省略來(lái)表達(dá)他對(duì)漢武帝的怨懟。這省略,這沉默,遠(yuǎn)勝過(guò)一篇洋洋灑灑的檄文,可以收“此時(shí)無(wú)聲勝有聲”之效。這,又是太史公文章“奇”之所在。

(14)當(dāng)然,為項(xiàng)羽立《本紀(jì)》,把當(dāng)朝開(kāi)國(guó)皇帝手下敗將寫(xiě)成悲壯的英雄,這也是太史公一大奇筆,關(guān)于這點(diǎn),論者已經(jīng)很多。可惜后世修官史的再無(wú)此襟懷。

(15)對(duì)于歷史人物的評(píng)價(jià),人們可以同意或不同意司馬遷的觀點(diǎn)。但是,至少,他雖身遭刑戮,卻絲毫沒(méi)有“臣罪當(dāng)誅兮天皇圣明”那種精神狀態(tài)。他不加回避地寫(xiě)了大量本朝歷史,始終堅(jiān)持對(duì)劉家天下的獨(dú)立見(jiàn)解。

(16)正統(tǒng)觀念比較強(qiáng)的班彪對(duì)《史記》頗有微詞,說(shuō)它“是非頗謬于圣人”。殊不知太史公以刑余之身,不阿世,不迎俗,不以成敗論英雄,不以榮辱定是非,用他的筆寫(xiě)出了自己的心聲,這是班氏父子不能望其項(xiàng)背的。這也正是一部《史記》千百年來(lái),無(wú)論是在史學(xué)史,還是文學(xué)史上始終閃耀著不滅的光輝原因所在。魯迅稱(chēng)之為“史家之絕唱,無(wú)韻之離騷”,可算得千古知音之談。

1980年(有刪節(jié))

閱讀題目

4.第12段中“桃李不言,下自成蹊”在文中的含義是_________

5.以下能夠根據(jù)文意做出推斷的一項(xiàng)是()

A.如果沒(méi)有經(jīng)歷橫行時(shí)期,作者就不可能感受那強(qiáng)壓在字里行間的悲憤之情。

B.《李將軍列傳》表層寫(xiě)李廣,實(shí)際上其要旨在于塑造李陵的人物形象。

C.在史傳文學(xué)中,省略也是一種塑造人物的手法,也能表達(dá)作者的思想情感。

D.司馬遷的最可貴之處在于他對(duì)于劉家天下的見(jiàn)解總是與世俗價(jià)值判斷不同。

6.文章以魯迅稱(chēng)之為“史家之絕唱,無(wú)韻之離騷”結(jié)尾,為何標(biāo)題卻只有后半句呢?

7.以下材料是否能體現(xiàn)“以克制、含蓄的筆法,表達(dá)了深沉的感情和強(qiáng)烈的愛(ài)憎”?請(qǐng)選擇一則,并說(shuō)明理由。

(1)“后二歲,大將軍、驃騎將軍大出擊匈奴,(李)廣數(shù)自請(qǐng)行,天子以為老,弗許。”

(2)“單于既得(李)陵,素聞其家聲,及戰(zhàn)又壯,乃以其女妻陵而貴之。漢聞,族陵母妻子。”

(3)“自疏濯淖污泥之中,蟬蛻于濁穢,以浮游塵埃之外,不獲世之滋垢,皭然泥而不滓者也。”

(4)“(楚)懷王悔,追張儀,不及。其后,諸侯共擊楚,大破之,殺其將唐昧。”

參考答案

4.比喻為人品德高尚、忠實(shí)正直,無(wú)需自我宣傳,就自然受到人們的尊重和敬仰。

5.C

6.“無(wú)韻之離騷”,是從文學(xué)價(jià)值層面來(lái)評(píng)價(jià),而“史家之絕唱”,側(cè)重點(diǎn)在于史學(xué)價(jià)值。《史記》是我國(guó)第一部傳記文學(xué)總集,作者在這里產(chǎn)生共鳴的是司馬遷那些簡(jiǎn)單文字背后的洶涌情懷,這也是作者所要寫(xiě)所最想“小議”的部分,所以無(wú)關(guān)史家而只言文字,所以標(biāo)題卻只有后半句,這是行文構(gòu)思和主旨思想的需要。

7.均體現(xiàn)了“以克制、含蓄的筆法,表達(dá)了深沉的感情和強(qiáng)烈的愛(ài)憎”這一特點(diǎn)。比如(1)“后二歲,大將軍、驃騎將軍大出擊匈奴,(李)廣數(shù)自請(qǐng)行,天子以為老,弗許”,意思是說(shuō)此后兩年,大將軍衛(wèi)青、驃騎將軍霍去病大舉出擊匈奴。李廣多次自己請(qǐng)求出征,天子以為李廣年老,不允許;過(guò)了好久又答應(yīng)了他,派他做前將軍。這一年,是元狩四年。可知,天子認(rèn)為李廣年老不給他領(lǐng)兵出擊匈奴的機(jī)會(huì),使得能征善戰(zhàn)的大將軍無(wú)用武之地,有才不得施展壯志難酬報(bào)國(guó)無(wú)門(mén),表現(xiàn)了深沉的感情和作者強(qiáng)烈的愛(ài)憎。“數(shù)自請(qǐng)行”寥寥數(shù)語(yǔ)體現(xiàn)了豐富的內(nèi)涵,“天子以為老,弗許”自然具備了“克制、含蓄的筆法”。

【無(wú)韻之離騷——太史公筆法小議閱讀答案】相關(guān)文章:

史家之絕唱,無(wú)韻之離騷05-19

史家之絕唱 無(wú)韻之《離騷》08-30

史家之絕唱,無(wú)韻之離騷的理解08-01

《夏之韻》閱讀答案11-24

夏之韻閱讀答案06-20

琴之韻閱讀理解及其答案12-27

小議辨閱讀訓(xùn)練及答案06-18

《小議傳統(tǒng)讀書(shū)教育》閱讀答案05-13

屈原《離騷》試題閱讀答案及原文翻譯06-28